加湿する位置

効果を得るためには、加湿器の設置場所も重要です。

加湿する位置

恒温恒湿室や環境試験室等の空調に於いて、加湿器から加湿する位置は非常に重要です。

空調機にエアコンを利用した装置も多く、この場合は、吸込口の中にエアコン用のパン型の加湿器が、裸で置かれている例を多く見かけます。

吸込口には大量の風が流れています。パン型加湿器は、電気ヒーターで、水を沸騰させて加湿する方式ですから、保温の無い加湿器に風を当てたら、冷やされてしまうので、沸騰し難くなります。風の当たる場所で加湿すると、無駄な電気エネルギーを消費します。

また、加湿器の直ぐ上には、冷却コイルがあります。一般的なエアコンであれば、冬季は冷房しないので、この方法でも、特に問題は有りません。メーカーからも、この位置に加湿器を設置する図面が出されています。

但し、恒温恒湿室では、温湿度の精度を高める為に、エアコンは運転させたままで、加熱ヒーターと加湿器を働かせて設定温度でバランスを取り、安定した温湿度を得ています。

加湿器から発生した蒸気は、その上に有る冷却コイルに吸い込まれ、すぐに除湿されます。

この方式では、常に冷却除湿していますから、その分加湿器が働き、大量のドレン水が発生します。冬季でも必要の無い冷却除湿をしていますから、当然ドレン水が発生します。

加湿器の内部には、蒸発出来ないミネラル分(カルシウム、マグネシウム、カルキ等)が残り、これが蓄積して、加湿器のトラブルになります。この方式は、半年もしない内に故障します。

この加湿方法は、言い換えれば蒸留水の製造装置で、実に無駄な制御方法なのです。

加湿器取付指定位置

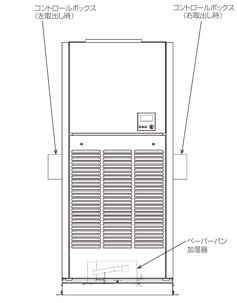

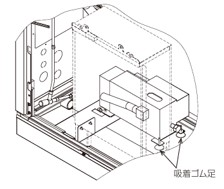

エアコンに加湿器を組込む例

実際に組み込まれた加湿器

ここは電装BOXの裏側ですから、とてもメンテナンスが難しい位置になります。

広い試験室では、エアコンの上にダクトを取付けて、分散吹出させている例も有ります。

この様な場合は、加湿ホースを利用して、ダクトの中に加湿している例が多く有ります。

ダクトの中は、20℃とか、23℃ですが、ここに100℃の蒸気を吹き込んだら、温度の低いダクトの壁に接触して結露します。結露水は、ダクトの継ぎ目から濾水する事になります。

天井上のダクト下のあちこちに、バケツや浅いバットが置いて有る現場も多く有り、笑ってしまいますが、担当者様にとっては、定期的に水を捨てる作業が有り、笑えない話です。

右の写真は、水漏れするダクトの下に、赤いバケツが置いて有った例です。消火用ではありません。

空調機入替の為、装置は停止しており、この時点では漏水はしていませんが、濡れた床を拭き取る為の、大量のウエスも見えています。

弊社の恒温恒湿室の加湿方法

弊社の恒温恒湿室に採用しているDPC方式は、夏季は加湿しません。必要量の冷却除湿をするだけで、極めて安定した温湿度を得ております。無駄な加湿が無く、極端に省エネです。

冬季は、冷水で必要なだけしか加湿しないので、基本的にはドレン水は1滴も発生しません。

水道の使用量は少なく、水を沸騰させないので、スケール(蒸発出来ないカルキ等)も発生しません。トラブルの多い加湿器が無いので、非常に故障の少ない装置です。

そんな嘘みたいな、馬鹿な話が有るか、詐欺ではないのかと思われる方も多いと思います。

このDPC方式の詳細は、技術資料で公開しておりますので、参考にされて下さい。

弊社の環境試験室の加湿方法

弊社独自のDPC方式は、20~23℃/50~70%の恒温恒湿室専用に空調機です。

DPC方式で対応しきれない温湿度は、弊社独自のCSC方式で対応しております。

CSC方式の空調機は、空調機の内部に2台の加湿器が有り、これを軽く働かせながら、運転中に湿度を乱さずに、交互に洗浄している弊社独自の空調方式です。

加湿器は風が当たらぬ様に囲われており、蒸気は加湿パイプを使わずに、冷却コイルの上に吸引される方式で、さらに加熱してから室内に供給しています。最大加湿時でも、供給空気の湿度が少し下がるので、長いダクトを使用しても、何処にも結露しない特徴が有ります。

CSC方式は、必要なだけしか冷却除湿しないので、バランスさせる為の加熱量と加湿量も少なくなりますから、多湿運転でも加湿量は少なく、何処にも結露しません。

また、冷却コイルでは空気が冷やされて、凝縮して結露しますが、必要以上に除湿しないので、加湿量は少なく、空調機から流れ出るドレン水の排出量も極端に少なくなります。

但し、加湿器は交互に自動洗浄しておりますので、洗浄時には、数ℓの排水が行われます。

このCSC方式の詳細も、技術資料で公開しておりますので、参考にされて下さい。

この様な工夫により、弊社装置は、故障が少なく、高精度で、とても省エネです。

他社の装置を改造、あるいは交換して、極端に省エネにした実績の資料も公開しております。

ホームページの、群を抜く省エネ性能の資料を、ぜひ参考にされて下さい。