JTM K 03 試験室の有効空間

弊社は日本工業規格の規定に基づき、

試験室の温度分布を正確に測定しています。

JTM K 03 試験室の有効空間

これは日本試験機工業会が定めた、恒温恒湿室等の試験室の有効空間の規定です。

詳しいお客様から時々問い合わせが有るのは、この有効空間の規定に基づいた測定方法で、室内の温度分布を測定して、その記録が欲しいと言う要望です。

弊社では、この規定に基づき、測定点はお部屋の1辺の1/6の距離で、試験室の4隅の上下と、試験室の中央の、9点で温度を測定して、この温度分布を、同時に記録しています。

試験室は、1辺が3M以上有る場合が多く、天井高は、2.4M程度が多いので、1/6の距離と言っても、ほとんどの場合、この規定の最小値である壁から500の位置で、天井と床からは400程度の位置で測定する事になります。

一般的に、温度分布の測定を依頼された業者は、温度計を手に持ち、入室して測定ポイント付近の温度を測定して、紙に書き、表として提出しています。

この方法では、人体の熱の影響を受けますし、測定ポイントも目測程度で、測定には時間がかかり、お部屋の温度が変動していたら、良い時の測定値を選びますから、その様な方法で測定した温度分布では、信頼は出来ないと思います。

1番の問題は、測定ポイントや、測定値は、お客様が見ていなければ、測定者の手心を加える事が可能な点です。この様にして作られた表を、提出されても、信頼できるでしょうか?

弊社に温度分布の測定依頼が有った時は、各測定位置に検定付きの温度センサ9本を固定して、同時に9ヶ所の温度と、中央の1点の温度と湿度を記録計で記録しております。

手心を加える余地は全く無く、極めて正確な温度分布が測定できます。

測定点9ヶ所の移行中の微細な温度変化も、チャート紙の上で、目視で確認ができます。

湿度の分布も9点取れと言うお話も出ますが、湿度センサは高価ですし、経年変化も有りますから、同じ場所に9個置いても、実は、温度の様に、なかなか全部が同じ測定値は示しません。理論的には、温度が同じなら、湿度の測定値も必ず同じになります。

湿度の分布が悪いのは、温度分布が悪いから発生するのです。絶対湿度はお部屋の中に水を張ったように、何処でも同じ高さです。つまりどの場所でも同じ水分量なのです。

水分は、空気の温度によって溶け込む量が変わります。温度か変われば、絶対湿度が同じでも、相対湿度は違ってくるのです。温度の低い所は溶け込める水分が少ないので、絶対湿度は同じでも、相対湿度は高く表示されます。逆に、温度が少し高い所は、溶け込める水分量が多くなるので、絶対湿度が同じでも、相対湿度は低く表示される事になります。

温度分布が良ければ、理論的に相対湿度の分布も必ず良くなります。この様に温度が同じ場所で、相対湿度だけが異なる事は理論的に有りません。湿度の分布も全部測定して欲しいとの希望も有りますが、この様な理由で、湿度の測定は1点だけでお願いしております。

この温度分布の測定は、オプションですから、温度分布の測定を希望される場合は、これらの測定費は、別途に追加されます。

20~23℃付近の恒温恒湿室では、外気とあまり温度差が無いので、弊社の装置の温度分布は、今迄測定してきた経験上では、まず間違いなく±1℃未満に収まります。

この為、空調の効いた建物の中に設置する標準的な恒温恒湿室であれば、あえて温度分布を測定する必要は無いと思います。

低温の運転は、空気が重くなるので、通常は天井近くから吹出しても、温度分布は良くなります。40℃以上の高温では、空気の重さが軽くなるので、天井近くから吹出すと、軽い暖気は天井に停滞して、床の温度は上がりません。この為、高温室では、床に近い場所から吹出して、温度分布を高めています。低温と高温を、交互に繰り返す、ヒートサイクル試験では、温度により吹出方向を変えないと、調節計が指示している温度は変わっても、高い温度分布は得られません。弊社では運転温度により、吹出方向を切り替えている空調機も有ります。

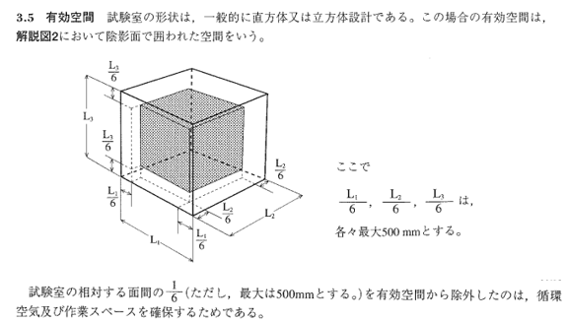

試験室には、有効空間と言う下記の基準が有ります。

日本試験機工業会規格の JTM K 03 を抜粋した物を参考に添付します。

温度分布の測定は、この基準の有効空間の上下の4隅を測定すれば良いと思います。

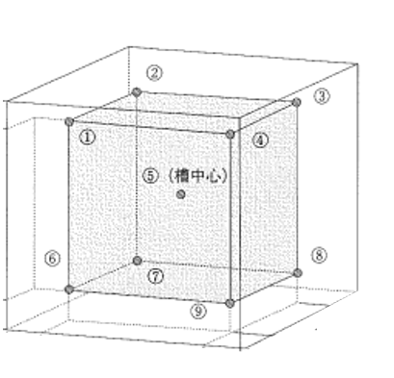

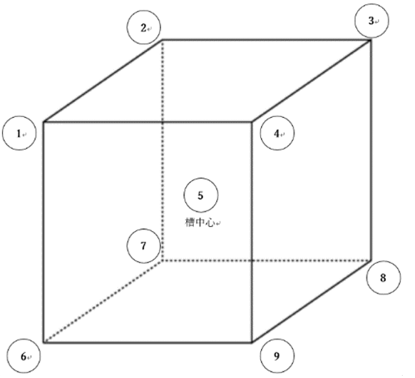

下の図は、JTM K 07 に規定された、小さな試験槽の内部の温度分布を測定する場合の、測定点の配列の図です。

広い試験室の温度分布測定の方法は見当たりませんが、弊社では、広い試験室の温度分布の測定にも、試験槽と同じ考えで、センサをこの測定点と同じ配列にして、温度分布の測定を行っております。

➀②③④を高い位置に配置して、中央に⑤を、⑥⑦⑧⑨を低い位置に配列すると、若い番号は天井に近く、後の番号は、床に近い事が判ります。9点を同時に測定記録すると、室内の温度分布が、一目瞭然になります。せっかくの測定ですから、弊社では、湿度の測定も1点行い、計10点を記録紙に残しています。

下図はJTM K 07 に規定された試験槽の測定点で、弊社では、試験室も試験槽と同様に測定記録しています。

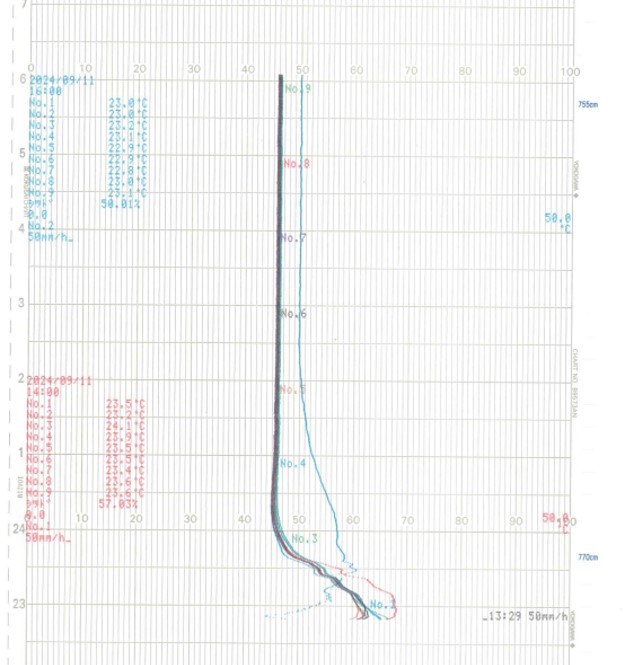

次ページに、この測定位置で実際に測定した、恒温恒湿室の温度分布のチャートを示します。

この記録計の設定幅は、温度0~50℃、湿度0~100%RHで、チャートスピードは、50mm/hです。チャート紙の1目盛りが、15分、4目盛りで、1時間になります。

このチャートは、2024年9月に、23℃/50%RHに設定して測定した物です。

設置場所に空調は無く、真夏日でしたから、運転の当初は天井付近の温度が特に高く、

扉の上は外気の影響か40℃も有り、平均では、概ね、30℃/±5℃からスタートしています。

次第に各測定点の温度が設定値に近づき、大幅に高い温度の測定点も収まっていく状態が見えます。最終的には、全ての点が、±0.2℃に収まり、湿度は、50%で落ち着いています。

この記録は、冷水を使用して温湿度を制御する、弊社独自のDPC方式で測定した温度分布の測定記録です。

空調機内の水の温度が低下しないと、温湿度が低下しない方式なので、夏季の運転では、空調機内の冷却水の水温が高いので、平均30℃の室内が、23℃ ±0.2℃に収まる迄には、約1時間を要し、湿度が50%に到達するのには、1時間半かかっています。DPC方式は、移行時間はかかりますが、温度だけでなく、この湿度の安定性にもご注目下さい。

これは、弊社DPC方式の欠点とも言えますが、恒温恒湿室は、年間連続運転が多いので、移行の遅さは、あまり問題にされません。比熱の高い水で空調しているので、外乱が有っても、直ぐに元に戻ります。この温湿度の精度と安定性には、お客様も大変驚かれています。