デュアルコイル方式

環境試験室の着霜対策と、

弊社のデュアルコイル方式について解説します。

デュアルコイル方式

デュアルコイル方式は、低温でも霜取休止しないで連続運転を行います。

環境試験室の霜取り

環境試験室で+15℃以下の低温運転や、+20℃でも、40%以下の湿度で連続運転を行う場合は、空調機の冷却コイルの表面温度はマイナスの領域付近に下げる必要があります。冷却コイルの表面温度がマイナスの領域になると、必ず着霜して、やがて凍結します。

冷蔵庫は、人が連続で入室している事は想定していませんので、換気はしておりません。それでも1日に数回は運転を停止して霜取を行う必要があります。環境試験室では常時入室者がある事を条件にしますから、常に外気を導入する設計にしています。

特に外気湿度の高い夏季では、外気を導入すると、短時間で冷却コイルに霜が蓄積します。

連続で低温運転すると、霜は成長して凍結し、完全な氷の状態になります。こうなると、霜取時間がとても長くなります。冷蔵庫の様に運転を休止して霜取を行う方法では、この間に室内の温湿度は必ず大幅に上昇してしまいます。室内に発熱する機器がある場合は、特に激しく上昇しますので、注意が必要です。

また、霜取の為に運転を停止する場合は、換気も停止させております。換気を行ったままで運転を停止すると、湿度の高い外気が冷たい室内の壁や什器に触れて、結露しますから、室内の壁や什器の表面は、一瞬で結露して、びしょ濡れの状態になってしまいます。

低温で連続運転したくても、夏季に外気が入ると、冷却コイルには着霜が発生します。

冷凍機は連続で運転しているのに、温湿度が次第に上昇して来て、下がらなくなります。

この為に、夏季の冷蔵庫では、4時間運程度運転すると、運転を中止して、30分程度の霜取りを行っています。環境試験室でも、冷蔵庫と同じ霜取方式が多く有ります。

この様な霜取方式では、霜取中に室内温度が上昇して、湿度は100%になる事も有ります。室内に結露が発生した状態で霜取から復帰しても、この結露が取れて、完全に元の状態に戻るのには更に時間がかかります。

この様な状況を想定したら、とても冷蔵庫や、一般的な環境試験室の霜取方式では、低温低湿での連続実験は満足に出来ません。これは容易に想像ができると思います。

しかし、これが従来の環境試験室の実情なのです。カタログにはこの様に運転を休止して霜取が必要になる様な都合の悪い事は、一切記載されておりません。霜取方式が記載されていても、ホットガス方式等とあたかも最新技術の様に、さらっと記載されています。

環境試験室を導入してから、実際には連続で低温運転が出来ないで、霜取時には、室内の温湿度が上昇して結露する事が判明すると、想定していた低温運転とは異なるので、愕然とするのですが、少なくとも低温運転はできるのですから、業者は嘘をついておりません。

低温運転では必ず定時的な霜取が必要です。霜取時は温湿度が大幅に上昇します、これを詳しく説明したら、この装置は、低温の連続実験では使い物になりませんと説明している様な物です。霜取に関しては、出来るだけ触れない様にしているとしか思えません。

一流の企業に納入された他社の環境試験室の修理を行った事が有りますが、−20℃が出せる仕様で、試運転時に実際に-20℃を出した記録もチャート紙に残されていました。−20℃に到達できた短時間だけの記録で、実は、何処にも霜取回路が無い空調機でした。

御担当は、納入時のいきさつは知らない方で、今は恒温恒湿室として使用しているので、低温実験を行った事は無く、連続した低温運転が出来ない事は、知らなかったとの事です。

しかし、しっかりと、この試験室の入口には仕様のプレートが貼られており、-20℃~+60℃の運転が可能な仕様になっておりました。夏季の低温運転では、短時間で着霜して温度が下らなくなり、次第に室内の温湿度が上昇して来ます。低温運転で着霜したら、運転温度をプラスの領域迄上げて霜を溶かすしか、解凍する方法の無い空調機でした。

これは古い装置だとは言え、業界では名前の知られた空調業者の製品ですから、ちょっと驚きました。この装置が、どうして検収を通ったのか不思議でした。

ノンデフロスト方式

連続で低温運転を可能とする為に、ノンデフロスト方式と呼ばれる方式が有ります。冷却コイルに霜が着くのは、侵入して来る外気に湿気が有るからで、冷却コイルがマイナスの温度なら、必ずコイルに着霜して連続運転は出来ません。やがて凍結してしまいます。

冷却コイルの表面に湿度の有る循環空気が触れる前に、除湿機を使って空気をカラカラに乾燥させてしまえば、冷却コイルに霜は着きません。これがノンデフロスト方式です。

専門的には冷却コイルの表面温度より、室内の空気の露点温度が低くなる様に、除湿機で除湿すれば、冷却コイルに霜は付かなくなり、低温でも連続運転が出来る様になります。

露点温度と言う難しい言葉が出て来ましたが、同じ温度の空気でも、湿った空気は露点温度が高く、乾燥した空気は露点温度が低いのです。

夏に冷蔵庫から冷たいビール瓶を持ち出すと、すぐ瓶の表面が曇り、結露が発生しますが、これはビール瓶の表面温度が周囲の空気の露点温度より低いから発生するもので、簡単に言うとビール瓶が曇り始める温度が、その空気の露点温度です。

また、曇り始めた瓶の表面の相対湿度は100%で、これより瓶が冷たいと、表面で結露して、水滴が発生する事になります。冬季になると冷えたビール瓶が濡れないのは、空気が乾燥しており、空気の露点温度の方がビール瓶の表面温度より低いからです。

つまりノンデフロスト方式は、除湿機を使用して、この冷却コイルの表面温度より、循環している空気の露点温度の方を低くしてしまう方式です。

これで、低温で連続運転しても冷却コイルには水滴が付かなくなり。着霜しなくなります。低温運転で着霜する問題は、理論的には簡単に解決します。

この方法があまり普及しないのは欠点もあるからです。それは、この設備の設置費用と、電気料金等の運転コストが非常に高くなる事に問題が有るからです。

また、カラカラに乾燥させた低温の空気は、実際に起こりうる自然条件の温湿度とは異なる場合が有りますので、この装置で、冬季の外気条件を想定した低温実験を行うと、実際とは異なる実験結果が出てしまう事も想定されます。

ノンデフロスト方式に使用される除湿機は、シリカゲル等の薬剤を使用して吸湿させ、これを電気ヒーターと送風機で乾燥させる物で、デシカント方式とも呼ばれています。

効率よく除湿させる為に、乾燥剤は円筒形のハニカムのローターに含侵させて有り、一方で吸湿し、反対側では熱風乾燥させて、これを回転して連続除湿させるものです。

かなり大きな電力の乾燥ヒーターを使用しますから、消費電力が大きくなります。この熱は回転するローターから室内にも入ります。この熱に打ち勝って低温を得る為には、冷凍機も大きくする必要があります。この方法は、霜が付かなくなると言うだけで、消費電力が大きくなりますから、運転コストも、設備費用も、非常に高くなる事は容易に想像がつくと思います。

空調機2台併用方式

低温で連続運転すれば、空調機の冷却コイルは必ず着霜して凍結します。運転を停止して霜取する方法に問題があるなら、空調機を2台用意して、運転中に交互に霜取する方法が有ります。この方式も、低温で連続運転する為の霜取対策として使用されます。

デュアルコイル方式

考えてみますと、低温運転で凍結するのは冷却コイルだけで、ヒーターは凍りませんし、低温でもプラスの温度条件なら、送風機にも着霜しません。

空調機をまるまる2台製作する必要は無く、空調機の中に冷却コイルだけ2個設置して、電動ダンパで切り替える様にすれば、設置スペースも少なくなります。交互に運転して、休止中の冷却コイルの霜取を行い、完了したら待機させておきます。

使用中のコイルが着霜したら、待機している冷却コイルに切り替えれば、霜取休止の無い空調機を作る事が可能になります。冷媒回路の切替タイミングで、コイル切替に伴う温度の乱れは少なくなり、湿度もほとんど乱れません。弊社では、これをデュアルコイル方式と呼んでおります。弊社は、このデュアルコイル方式でも、多くの納入実績があります。

低温低湿運転

デシカント方式は、低湿度の運転は、最も得意とする分野です。ほとんどの環境試験室のメーカ―が、客先から低湿度を要求されると、このデシカント方式を採用しております。

この方式では、除湿機により湿度がかなり下げられますが、反応速度が遅く、除湿制御は出来ないので、希望する湿度より、湿度が下がり過ぎてしまいます。この場合は、加湿器を使用して湿度を設定値迄、上昇させる方法になります。過剰に除湿して、後から加湿するのでは、ますます省エネとは程遠い制御方式になります。

また、低温で高湿度を得る為に加湿器を使うと、冷却コイルに着霜します。低温運転で、湿度が成り行きならばノンデフロストですが、低温で湿度の高い制御を行えば冷却コイルに着霜します。ノンデフロスト装置のデフロストを行うという笑えない話になります。

弊社のデュアル装置は、低温低湿から高温多湿迄の運転が可能です。大型の除湿機を使用した低湿装置にはかないませんが、10℃で20%や、20℃で10%程度迄は、多くの納入実績があります。低温から高温のどの雰囲気でも多湿度が得られるのが、この装置の特徴です。

社内実験では、10℃で10%の湿度も安定して得ており、この条件でも、数台の納入実績が有ります。この方式は、広い温湿度範囲の運転が可能で、究極の省エネ運転を行います。

弊社のデュアル装置の制御は、基本的には独自のCSC方式で、必要な量だけだけ除湿するシステムです。設定された湿度条件が、外気の湿度より低い場合は、加湿する必要は有りません。必要量の除湿制御をするだけで、極めて安定した低湿度が得られます。この運転方式では、加湿器を使用しないので、加湿器も損傷しませんし、極めて省エネです。

また、多湿条件の運転では、出来るだけ除湿しない様に働きますので、加湿器の稼働率も低くなります。加湿器は2台併用の交互洗浄方式で、加湿器のトラブルも減少しています。

運転中に加湿器1台が故障しても、そのまま条件を乱さずに、実験終了迄運転が可能です。

加湿器の修理、交換は、お客様ご自身でも、容易に行えるように工夫されております。

デュアルコイル方式の特徴のまとめ

- 霜取りによる運転休止が無く、連続で低温低湿運転が可能です。デシカント方式に比べますと、実績的に、1/5程度の消費電力になりますから、とても経済的です。

- 従来の方式に比べて設置スペースは1台の冷却コイル分だけ大きくなるだけです。

加湿器も2台内蔵され、メンテナンスも一方向だけですから、省スペースな装置です。 - 空調機の内部で冷却コイルだけ切り替えを行うので、全体の比熱は変わりません。切替時の乱れは極めて少なく、−10℃の低温低湿の運転時でも、4時間毎に温度±0.5℃以内で、湿度は、±2%程度の幅で、10分間程度乱れるだけです。

- 温湿度の制御は弊社独自のCSC方式です。従来のPID方式を弊社の装置と交換すると、消費電力は実績的に、1/3~1/5以下になる例が多く有ります。改造や空調設備の交換によって、究極の省エネ装置となります。

この省エネ化工事の納入実績は、ホームページの省エネの項目で紹介しております。 - 多湿の条件では、いずれの温度域でも除湿量は最小になりますから、加湿量も少なく加湿器は2台で稼働率が低いので、スケール蓄積によるトラブルも起き難くなります。

トラブル発生率の高い加湿器のメンテナンス周期が、とても長くなるので、経済的です。 - 加湿器は空調機の内部に2台組込まれており、運転中に、湿度を乱さず交互に洗浄しております。加湿器1台が故障しても、湿度条件は乱れず、そのまま実験が継続できます。

加湿器は常時在庫で、修理や交換は、お客様でも簡単に行えるようにしておりますから、 特に遠方のお客様では、経費の削減になるので、とても喜ばれております。 - デュアルコイル方式は、専用の除湿器を使用しないでも、低湿度が得られる方式です。

この方式の最大のメリットは、故障の少なさ、設備電力と消費電力の少なさです。

他の空調方式と設備電力を比較していただければ、その省エネ性能は一目瞭然です。

文中のCSC方式は、弊社独自の呼び名で、他社に問い合わせされても、何の事か判りません。ご興味があれば、ホームページの技術資料で、CSC方式の特徴をご参照下さい。

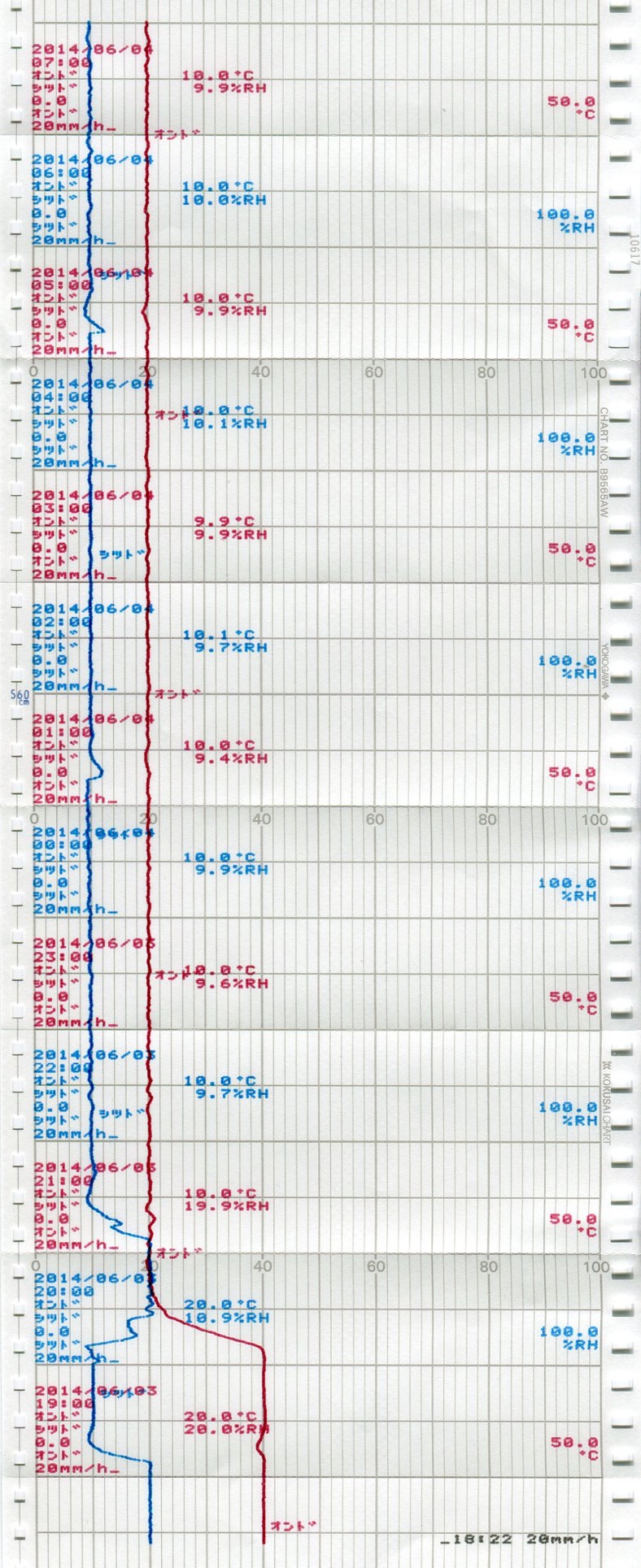

デュアルコイル方式による低温低湿度チャート

このチャートは、デュアルコイル方式の低温低湿度の実記録です。

温度は、0~50℃のスパンで、赤い線で表示されております。

湿度は、0~100%で、青い線で表示されております。

横の線は時間で、30分毎に引かれており、2本で1時間です。

運転開始は20℃/20%で、次に20℃/10%にして1時間運転

次に10℃/20%に変更して1時間運転、最後に10℃/10%にして、連続運転した物です。

通常温湿度変更時に発生するオーバーシュート現象はむ全く発生しておりません。

全体的に見ても、大きな温湿度の乱れは発生しておりません。

10℃/10%の運転時に、4時間毎に見られる湿度の小さな乱れは、冷却コイルの切替時の乱れです。