除湿機は必要か

家庭用除湿器の特性や弊社の除湿方式について紹介・解説します。

除湿機は必要か

環境試験室に於いて、その装置で得られる低湿度より、更に低い低湿度で実験したい場合に、家庭用として販売されている除湿機を室内に持ち込んでいる例が有ります。湿度が下らないので、除湿機を追加して室内に入れても、湿度は全く低下しないので困っています。

実は除湿機を何台並べても、夏季に20℃で40%以下の低湿度を得る事は出来ません。

試験室で、20℃/40%の条件を得る場合、この露点温度は+6℃になりますが、この条件は、空調機内部の冷却コイル表面のアルミフィンの温度を+6℃以下にしないと得られません。

表面の温度を平均で+6℃にするには、冷媒の蒸発温度は、マイナスの温度領域になります。すると、冷却コイルの一部の銅管はマイナスの温度になりますから、この部分から着霜が始まり、次第に広がって、連続運転すると、冷却コイルが全部凍結してしまうのです。

一般的な恒温恒湿室では、着霜しない様に設計しておりますから、霜取り回路は組込まれておりません。この低湿の条件は、着霜するので、連続運転は無理な温湿度領域になります。

エアコンも、+18℃以下の設定が出来ませんが、冷却コイルが凍結してしまうからです。

家庭用除湿器の特性

除湿機は、エアコンの冷却器と放熱器を1台にまとめた物ですが、これもマイナスの領域で蒸発させると、冷却コイルに着霜して雪ダルマになります。

除湿機を霜取りしていたら、その時に湿度が急上昇しますから、これも問題です。その為に、除湿機は着霜する心配の無い、プラスの温度域で蒸発させています。

一般的な恒温恒湿室も、冷却コイルが凍結しない様にしていますから、20℃ですと、45%付近が、得られる温湿度の下限の限界になります。

このお部屋に、着霜しない温度域で冷媒を蒸発させている除湿機を持ち込んでも、空調機とほぼ同じ程度の除湿能力ですから、これ以下に湿度を下げる事は出来ないのです。

試験室内が20℃/40%以下の温湿度になると、除湿機は運転しても、動いてるだけになり、何も仕事をしません。

この温湿度条件付近になると、除湿機は除湿しないので、除湿機を何台並べても、これ以下の湿度には絶対に下がりません。

家庭用の除湿機は、室内で、洗濯物を乾燥させるのが目的ですから、実験に必要な低湿度を得る事は出来ません。

デシカント方式

試験室で、特に低湿度を得る為には、シリカゲルを使用した除湿機が市販されています。

これはデシカント方式と呼ばれています。

ドラム状のシリカゲルの筒を回転させ、この中を2分割して、一方に試験室内の空気を流して除湿させ、もう一方には熱風を流して、吸湿したシリカゲルを乾燥させる仕組みです。

ドラムはゆっくり回転していますから、これで連続除湿を行う事が出来ます。

この方式は、ドラムの大きな装置を使用すれば、かなりの低湿度を得る事が出来ます。

欠点も有り、熱風でシリカゲルを乾燥させますから、消費電力が大きくなります。また、熱くなったシリカゲルの部分が室内空気を流す部分に入り込み、ここで吸湿させますから、この熱が室内の負荷になります。この為に冷凍機も大きくなりますし、反応速度が遅いので、低湿度に到達する迄は、長い時間がかかります。

また、これだけでは細かな湿度制御ができないので、安定した一定の低湿度を得るのには、加湿器を併用して、除湿してから再加湿する等、熱ロスの大きな方式になります。

シリカゲル乾燥用の大きな電気ヒーターの他に、送風機や駆動用のモーターが必要で、他に吸排気の循環ダクト工事、熱風を屋外に出す為のダクト工事が必要です。

また、多湿運転の場合は、除湿機を隔離する必要が有り、2台の電動ダンパーも必要です。

簡単な原理ですが、装置は複雑になり、工事費を含めると、かなり高額な商品になります。また、ドラムのドライブベルトの定期点検等が必要になり、保守費もかかります。

弊社の除湿方式

弊社では、出来るだけコストを下げる事と、定期点検が不要な装置の開発を行い、冷却コイルを使用した、デュアル方式等の低温低湿度で運転が可能な装置を製作しております。

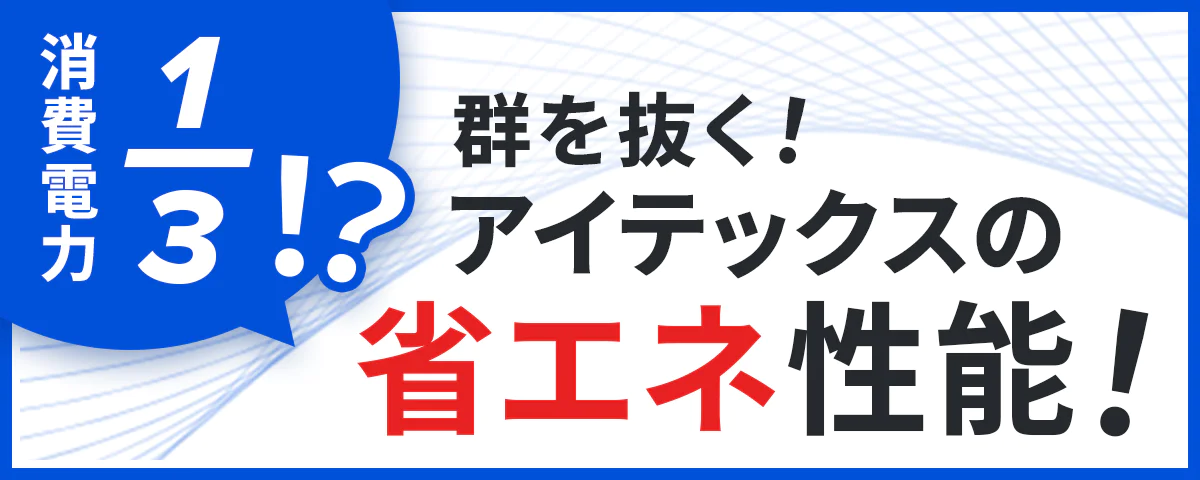

この方式は、湿度の移行速度が速く、湿度の安定度が高く、とても省電力で、消耗する部品が無い等の特徴があります。

デシカント方式から、弊社方式に入替えたお客様は、以前は湿度がなかなか下がらないので、実験予定の前日から運転をしていたが、今は出社してからスイッチを入れても、実験の準備している間に低湿度になり、消費電力は、以前の数分の一になったと、大変驚かれています。

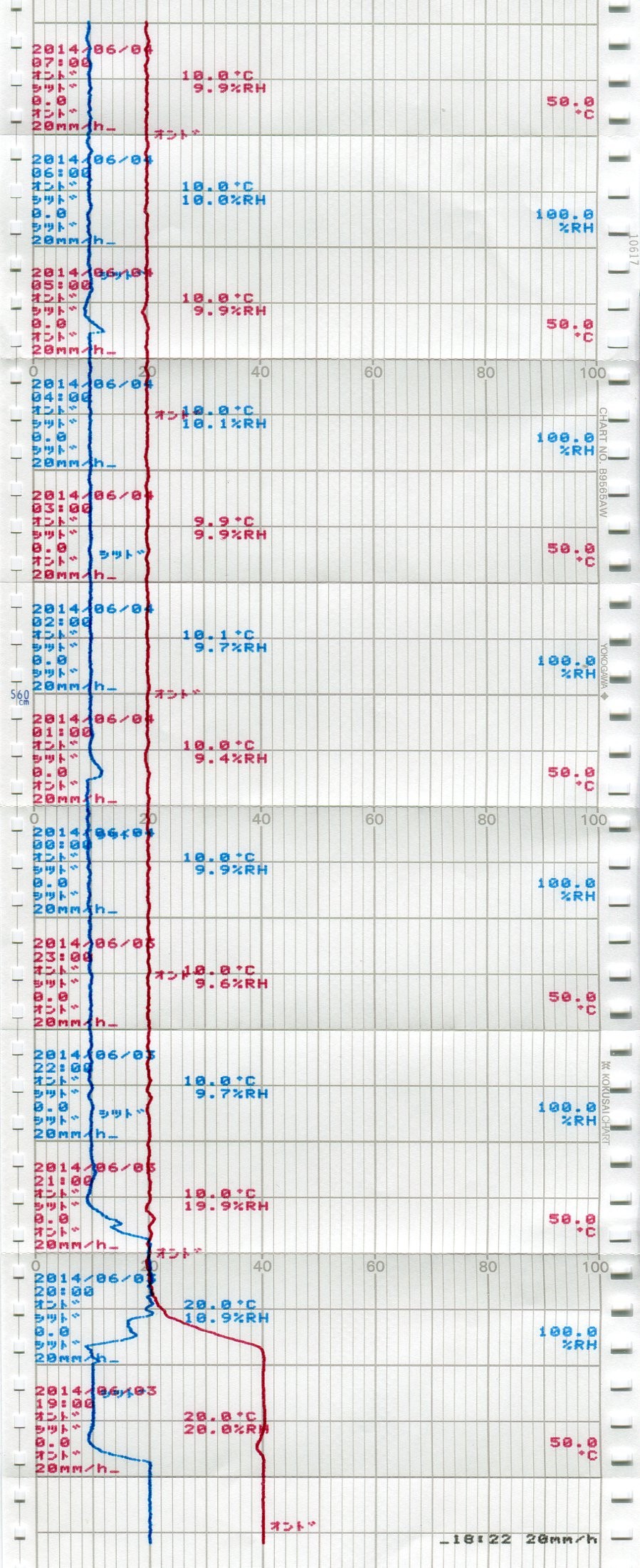

弊社デュアル方式の試験室で得た、低温低湿度運転時のチャートを下記に示します。

これは、20℃/20%からスタートして、20℃/10%、10℃/20%の条件が短時間に安定して得られる事を確認して、その後10℃/10%で、連続運転した物です。

温湿度が移行する速度が速く、湿度の安定性が高く、霜取休止しないで連続運転が出来ている事をご覧ください。

温度と湿度の記録スパンは異なり、温度の記録は、0~50℃で、湿度の記録は、0~100%で記録しています。

青い線が湿度側の記録で、湿度が4時間に1回、2% 程度ですが定期的に乱れています。

これは、運転中に、温湿度を乱さない様に霜取りを行っているからです。

温度側は、0.5℃ 程度の乱れで収まっています。