アスマンとは

アスマン通風乾湿計の仕組みや

使用方法について解説します。

アスマンとは

室内温湿度の確認

恒温恒湿室等の温湿度センサは、経年変化する事が有ります。この為、定期的に試験室内の温湿度が正常であるか、確認する必要が有ります。

温度センサには、経年変化の無い白金測温体が使用されておりますから、温度調節計の本体に故障が発生しない限り、温度側の指示値は、ほとんど経年変化しません。

湿度センサは、カタログの仕様書でも、±3% 程度の物が多く、20~25℃付近では比較的正確でも、温度が離れると、次第に誤差が大きくなります。

また、湿度センサには経年が有り、溶剤の使用や、多湿状態で連続運転すると、経年変化が発生する場合が有ります。センサ本体の特性のバラツキも有り、長期間全く変化しない物も有れば、1年未満で変化するセンサも有ります。どの程度の経年変化が発生するは予測できないので、定期的に点検を行って、湿度側の精度は確認しておく必要が有ります。

近年、温湿度の確認に良く使用されているは、右の写真の様な、半導体式のデジタル温湿度計です。価格も安く、手軽に測定ができます。

但し、高温や低温の低湿や多湿では、精度が落ちます。常温では、新しい内は正確ですが、半導体式の湿度センサは、経年変化する事が有り、年数が経過したセンサは、注意が必要です。

過去に湿度がずれているとのクレームでは、測定器側に誤差が有る場合も多く有ります。

湿度の指示誤差が確認された場合は、新しい測定器と比較するか、年数が経過している場合は、2台の測定器を使用して、それぞれの指示が合うか、比較して頂くと確実です。

昔から有るダイヤル式の温湿度計は誤差が大きいので、これは、事務所等で使用する目的の、温湿度管理用です。

壁掛けの乾湿球温湿度計は、周囲の風の影響で、湿球温度が変わりますし、温度計の本体に目盛りが無く、取り付けしている板の方に目盛りが有りますから、温度計が上下にずれて誤差を出す場合が有ります。

これらの温湿度計は、精密な恒温恒湿室の温湿度の確認用としては使用出来ません。

一週間の温湿度の変化を記録する目的で、恒温恒湿室内に、自記温湿度記録計を置いている例も良く見受けます。

湿度は毛髪式ですから、精度は高く有りませんが、実験中に温湿度が変動していないかの確認には良いと思います。

また、この記録紙を実験データと一緒に提出すれば、この様な室内条件で試験を行いましたと言う証明になります。

但し、弊社のDPC方式の恒温恒湿室は、加湿器を使用しないので、10以上の無故障記録が多く有り、運転中に温湿度が乱れた例は、ほとんど有りません。

また、記録用の信号出力 DC 4~20mA (DC 1~5V)は標準装備です。近年は、この信号を利用して、データーロガーや、パソコン等を使用して管理している例も有ります。

アスマン通風乾湿計

アスマン通風乾湿計は、通称アスマンとよばれ、右の写真の様な物です。

同じ水銀温度計を2本使用しており、乾球と湿球と呼びますが、片方の温度計にはガーゼが巻いて有り、これを蒸留水で濡らして測定します。

輻射熱の影響を受けない様に、検温部は囲われており、ここに送風機で、3m/sec程度の風を流します。すると、気化熱で湿球の温度か低下します。

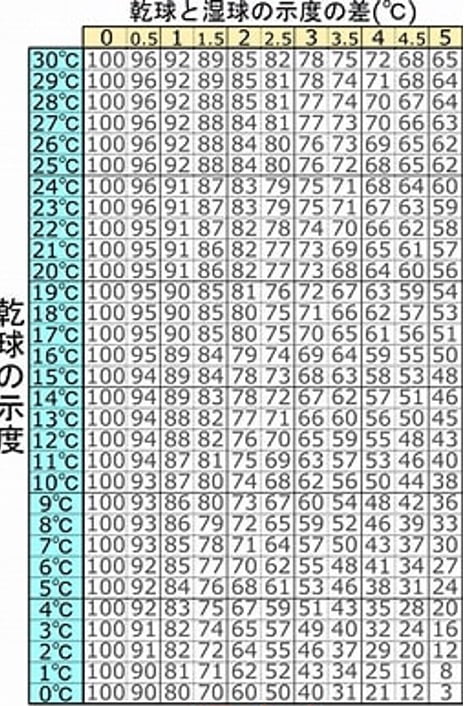

この差を換算表で見て、相対湿度を測定する方法になります。

アスマンは原始的な測定器ですが、経年変化が有りませんので、空調業界では、標準測定器として、現在でも良く使用されております。

右は、目盛りの部分の写真ですが、水銀計で、最小目盛りは0.2℃で、から、かなり見にくく、厳密に言うと、この目盛りを読み取る為に、顔を近づけて、息がかかったら誤差になりますし、真正面から読み取る必要が有り、慣れないと読取り誤差を発生し易い計器です。

測定した乾球温度と、湿球温度との差を右の様な換算表に当てはめて、湿度を求めます。

乾球温度は、1℃刻みで、湿球温度との差は、0.5℃刻みの表ですから、たとえば、温度が20.5℃で、湿球との差が4.2℃だったら、この時の正確な湿度は読み取れません。概ねこの位であろうと推測するしかありません。

もっと正確に湿度を読取りたい時には、右の様な湿度の計算尺が市販されておりますから、こちらを使用する様にしてください。

目盛りの中間も見られ、正確に現在の湿度を知る事が出来ます。

アスマンの管理

アスマンは、濡らしたガーゼに風を当てて、気化熱を利用して測定する計器ですから、カーゼの管理は特に重要です。

水道水には、蒸発出来ないミネラル分が含まれておりますから、ガーゼを濡らすのには、必ず、精製水を使用します。

水道水を使用すると、ガーゼにミネラル分が残ります。

カチカチになるので、これでは正確な測定は出来ません。

右の写真は、湿球ガーゼの状態です。カーゼはかなり薄く巻いてあり、この様に、水銀計の水銀が見える程度です。

また、保護管を外すと、温度計がむき出しですから、破損し易く、この部分の取扱には、特に注意が必要です。

アスマンで測定する場合、湿度の誤差は、必ず高めになります。気化熱で低下した湿球温度から相対湿度を求める原理ですから、湿度が低く検出される事は、理論的に有りません。

アスマンの測定結果に誤差が出る原因で、一番多いのは、ガーゼの巻き過ぎです。

ガーゼをぐるぐる巻きにして、水銀計の水銀の色が全く見えない状態を良く見ます。

巻き過ぎると、湿球温度が下らず、高めの湿度を検出しますから、注意が必要です。

アスマンの応答性は悪いので、測定を開始してから、3分ほど経過してから読み取ります。

読取りは、風下側に立ち、出来れば呼吸を止めて、素早く読み取ります。

絶対にアスマンに息をかけてはいけません。測定誤差になります。

また、ガーゼは直ぐに乾いてしまうので、頻繁に濡らす必要があります。ゼンマイ方式のアスマンも有りますが、測定には時間がかかる事が多いので、うっかりゼンマイが緩むと、風速が落ちて、誤差の原因になりますから、経験上、電動式のアスマンをお薦めします。

市販の温湿度測定のデジタル計器でも、経年変化が有りますから、気象庁検定付きの測定器を購入しても、検定の有効期間は1年です。正確に管理するなら、毎年メーカー校正を受ける必要が有ります。

アスマンは経年変化しませんので、気象庁検定付きを購入すれば、測定には手間がかかりますが、毎年校正に出さなくても、正確な測定が可能で、そのまま長く使用が出来ます。

高精度の試験室で、低温低湿度等、常温常湿からかけ離れた条件で運転すると、室内で測定する人間の体温や吐息の影響が出ます。この様な試験室では、アスマンを持って、人間が出入していたのでは、正確な温湿度は測定できません。

弊社の温湿度確認方法

弊社では、出来るだけ人間の動きが測定結果に影響しない様に、温湿度センサだけを室内に置き、測定器本体は制御盤の側に置き、温湿度計の指示と、実際の室内の温湿度に、誤差が無いか確認してお引渡ししております。

定期点検でも同様に確認して、誤差が有れば補正して、成績表を提出しています。

下の写真は、測定中の写真ですが、室内に見えているのが、測定用の温湿度センサで、使用している測定器は、このアスマンと同じ原理で、デジタル処理して温度、相対湿度、湿球温度、露点温度等を表示させる、気象庁検定付きのハイグロステーションです。

検定の有効期間の表示は無いのですが、半永久的と言ったら、お客様が不安になりますので、数年毎に再検定に出しております。水銀計ですから、経年で誤差が出た事は有りません。

2台所有しておりますので、同時測定して、誤差が無いかも定期的に確認しております。