CSCとは、comparative signal controlの略で、環境試験室や恒温恒湿室の省エネな制御方法として、弊社で開発したものです。幅広い温湿度条件を最も少ない電力で運転でき、しかも極めて安定した温湿度条件が得られる弊社独特の方式の社内名称です。従来のPID方式と比較しますと、設備電力が少なく、なっており、特に、運転時の消費電力は、従来の空調装置の、半分~1/4に低下する等の特徴を持っております。

温湿度の制御

環境試験室や恒温恒湿室の温湿度制御で、いちばん省エネな運転方法は、三位置制御と呼ばれる簡易な方式です。

これはかなり古い方式で、室内の温度が高い時は冷却を行い、低い時には加熱を行わせます。また湿度が低い時は加湿を行い、湿度が高い場合には、冷却と加熱を同時に行って除湿を行います。

設定の温湿度付近は中間帯(ニュートラルゾーン)と呼ばれます。設定された温湿度付近に到達すると、送風だけで加熱も冷却も行いません。

非常に省エネですが、温湿度は常に変動しておりますから、仕様の室内温湿度は、あくまで平均値と言う事になります。

三位置制御で問題になりますのが、夏季に換気を行うと、湿度が大幅に乱れてしまう事です。室内の湿度が除湿によって低下し、設定に到達して冷凍機が停止すると、多湿の外気が侵入するのと、濡れた冷却コイルから、水滴の蒸発によって、室内の湿度が大幅に急上昇する現象が発生してしまいます。

運転している温度が比較的低い場合には、吸気した湿度の高い空気が、冷たい室内の機器に触れると結露します。室内の全体が濡れてしまう事さえあります。

急上昇した湿度を下げる為に、短時間で冷凍機をON-OFFさせると、大きな起動電流が流れて、冷凍機に重大な故障を起こす可能性もあります。

これらの不都合な点を解決して高精度の温湿度制御を行わせる為には、冷凍機を連続で運転したままで、ヒーターと加湿器の電力を連続で比例制御する制御が必要になります。この制御はPID制御と呼ばれており、比較的古い方式ですが、現在でも、恒温恒湿室、環境試験室の空調制御では、主流の制御方式です。

PID制御

従来から、高精度な恒温恒湿室や、環境試験室では、冷凍機を連続で運転して、冷却と除湿を行い、一方で加熱ヒーターと加湿器を半導体で制御して設定した温湿度を得る、PID制御が採用されております。

PID制御とは、proportional integral differential(比例・積分・微分)の略で、現在も主流の制御方式です。

非常に安定した温湿度が得られる制御方法ですが、冷却と除湿に使用している冷凍機の能力は、通常は固定です。能力の切替は、大きな試験室の場合は2台の冷凍機に分けて、冬季は1台で運転する程度の、能力可変方式です。

使用する冷凍機を選定する熱計算は、お客様の希望の室内人員と、室内の最大熱負荷、そして真夏の暑い時を想定して行い、さらに安全率として1.1~1.2程度を乗じています。

こうして選定された、少し大きめの冷凍機を連続で運転して、これに打ち勝つ能力のヒーターと加湿器を使用して、希望の温湿度条件を得るわけです。

冷凍機の能力は固定ですから、冬季の空気が乾燥した時期で、入室者も無く、熱負荷も無かった場合でも、冷凍機は最大能力で冷却します。温度を設定値に保つ為に、大きな加熱ヒーターで加熱するので、冬の乾燥した空気でも、さらに除湿してしまい、低下した湿度を上げる為に、大量の加湿も必要になります。

PID方式は、パッケージエアコンを利用した恒温恒湿室に多く、この方式は、冬季の電気料金が高くなり、加湿器の稼働率が高いので、故障も多発します。

地球環境の保全が問題になっている現在、いかに馬鹿げた制御方法であるのか、御理解いただけると思いますが、実は、これは現在も主流の制御方式なのです。

弊社CSC方式の制御

試験室の温湿度を精密に制御するには、加熱と冷却、加湿と除湿の4種類の信号を制御する必要が有ります。

一般的なPID方式は、冷却量と除湿量は固定です。加熱と加湿の2信号だけを制御しています。

省エネに制御する事を考えて見ますと、加熱している最中は冷却が不要なはずですし、加湿している時には、除湿する必要も無いはずです。

この場合、冷却と除湿は必要無いのですが、加熱、冷却、加湿、除湿等を完全に止めてしまうと、必要になった時の立ち上がりが悪くなります。

これでは三位置制御と同じで、室内の温湿度は乱れてしまいます。全てを同時に無段階に制御が出来れば理想的なのですが、冷凍機はトルクの関係で、極端に能力は落とせませんし、加湿器は、水が冷え込めば、沸騰する迄の時間がかかり、直ぐには加湿しません。

CSC方式は、これらの、加熱、冷却、加湿、除湿の4種類の信号を比較して、今、何を行うべきかを判断して、出来るだけ省エネで、できるだけ安定する様に制御する方式です。

大幅に室内温度を上昇させる場合は、加熱している最中には冷却を停止します。

設定に到達する寸前でブレーキをかける様に冷却量を制御しますから、従来の装置の様にオーバーシュートが発生しません。短時間で設定温度に到達して、極めて安定に保持します。設定に到達すると、必要最小の冷却量で運転します。

必要最小量の冷却除湿であれば、必要な加熱量も加湿量も、比例して最小になります。過剰な制御をしないので、従来のPID方式の制御と比較すると、消費電力が半分以下になる事は、容易に想像ができると思います。

冷却量と除湿量は、インバータ冷凍機で比例制御しておりますが、冷却を優先するか、除湿を優先するかも、自動で判断させています。

室内の設定温度が低い場合は、必要最小限の冷却を行って設定温度を保ちます。必要以上には冷却しないので、加熱ヒーターは最小限にしか働きません。また、設定されている湿度が高い場合は、除湿する必要はありませんので、冷凍機はできるだけ除湿しない様に運転します。この制御により、加湿器の稼働率も、必要最小量になります。

この運転状態から湿度の設定だけを下げますと、湿度が設定に到達する迄は、冷凍機の能力を最大に上げて低湿度に移行します。湿度が設定付近に近づくと、除湿能力をしだいに下げ、設定された湿度で安定する様に能力を微調整します。

但し、この時でも、湿度を早く安定させる為に加湿器は最小限に働いています。

ここで加湿器のスイッチを切ると、冷凍機はさらに能力を下げて、除湿制御だけで設定湿度を得るように働きます。CSC方式は運転温湿度が外気の温湿度より低ければ、加湿器を使用しなくても、除湿制御するだけで、安定した湿度が得られます。これは弊社独自の制御方法で、究極の省エネ運転になります。

PID方式では、夏季に必要な能力に合わせて、大きめの冷凍機を採用していますから、低温運転を行うと冷却コイルの温度がかなり下がり、必要以上に除湿をしてしまう事になります。

すると、冷却コイルには、短時間で霜が大量に蓄積します。低温運では、定時的に運転を休止して、大量に蓄積した霜をデフロストする必要があります。

一般的に+20℃以下の条件で運転すると、冷却コイルに霜が蓄積します。+18℃以下の低温では、連続運転はできません。+20℃でも、湿度を40%以下に制御しようとすると、冷却コイルが凍結してしまいます。

PID方式の温湿度の仕様書を注意して見ると下記の様な表記が有ります。(+20℃以上で調湿します)この注釈が付いているのは20℃以下では冷却コイルが凍結してしまうので、連続運転が出来ないからです。

エアコンには、18℃以下の設定目盛が有りません。この温度で運転をしたら、冷却コイルに着霜が発生して、雪ダルマになってしまうからです。

また、低温運転が出来る仕様なのに、霜取に関する記述が全く無い事も有り、納入された装置に、霜取の機能が無い場合もあります。この場合、着霜したら冷凍機を止めて霜取するしかありません。

購入してから実験中に着霜が必要になる様な装置では、連続運転は出来ません。

また、一般的な空調機では、運転を中止して、霜取りを行います。これでは、連続した低温実験のデーターが取れなくなります。

霜取中の室内湿度は急上昇しますから、低湿度の試験も出来ません。購入後、実験をしたい温湿度条件で運転したら、定時的な霜取が必要な事が判明して、後で問題になっている事例があります。御注意下さい。

CSC方式では、必要最小限の冷却しかしませんので、最小限の霜しか蓄積しません。霜取が必要になる温度帯が低いのも特徴です。それでも +15℃ 以下の低温運転や、20℃で40%以下の低湿運転等では、どうしても霜取が必要になります。

低温域や低湿度の運転では、途中で霜取りして、温湿度が上昇してしまったら、実験にはなりません。霜取休止の無い連続運転を希望される場合は、弊社DCS方式(デュアルコイルシステム)を御検討下さい。

ホームページに、デュアル装置とはで、詳しく説明した資料が有ります。

CSC方式の空調機の制御の特徴

従来の空調の主流であるPID方式に比べると、設備電力が少なくなります。

他社の仕様書と比較していただければ、一目瞭然です。

従来のPID方式と比較すると、消費電力が大幅に少なくなります。

各機器は必要な時に必要最小量で運転しますから、運転する条件にもよりますが、実績では確実に半分以下になります。特に他社の空調機と入れ替えた場合、その装置が、過剰な設計がされていた場合では、空調機の入替をしたら、電気料金が1/5~1/6になってしまった例もあります。

また、CSC方式には省エネモードのスイッチが標準装備されており、省エネモードにすると、温湿度の制御は少し犠牲になりますが、消費電力が1/10に低下した例もあります。

他社製品の空調機の改造、あるいは空調機を交換した事によって、消費電力が極端に低下した例を集めた資料も、ホームページに、省エネに改造した実資料で、公開しております。ご参照下さい。

送風機の自動制御が標準装備です。

設定到達迄は強風速で空調を行い、周囲の壁の温度を早く移行させますので、温度分布が早く一定になります。設定到達後は低風速低騒音に変化します。この時の送風量は、お客様が自由に設定する事ができます。

室内騒音と室内風速の少なさでは、皆様が一様に驚かれます。特に、室内で、精密天秤や、高精度の測定器類を使用されている場合は、とても喜ばれております。

また、低温から高温に移行する時に発生する壁面の結露も、室内湿度が上昇すると、除湿の制御を優先して行い、室内の結露を防止しております。

温湿度の移行時間が非常に早い制御方法です。

送風機と冷凍機、ヒーターと加湿器は、全部能力を自動で可変しております。加熱最大時には、冷却は最小になり、冷却最大時は、加熱は最小になり、加湿と除湿も同様に、シーソーの様な働きをしますから、移行速度が早く、オーバーシュートしないので、室内温湿度は、早く安定します。

また、送風機と冷凍機も、移行時には回転を最大に上げて大きな能力を引き出しております。

加熱ヒーターと加湿器は最大電力で使用しません。

最大能力の抑制機能があり、ヒーターの表面温度を低くして使用しております。

この為に、長期間加熱ヒーターと、加湿器ヒーターの焼損事故がありません。

加湿器のトラブル発生を考慮して設計しております。

加湿器は、はっきり申し上げて、空調に於ける最大のトラブルメーカーです。

弊社は、湿度の立ち上がり時には除湿を抑制して湿度の到達を早め、到達後は必要最小限の電力で働かせております。

夏期の多湿時は、加湿器を停止させ、除湿制御するだけで極めて安定な湿度が得られますから、これは究極の省エネ運転になります。

この除湿制御は、CSC方式の最大の特徴です。

加湿器の稼働率が非常に低く、運転中にも湿度を乱さずに、自動で加湿水を置換させてブローさせておりますから、加湿水の濃縮が防止されます。

不純物の固形化、蓄積が少なくなり、長期間加湿器のトラブルを防止します。

加湿器は空調機の中に2台有り、簡単に交換できます。

空調機の中には、2台の加湿器が組込まれております。これを極めて軽く運転させて、運転中に交互に自動置換洗浄させております。1台の洗浄中は、 もう1台がバックアップします室内の湿度を乱さずに、連続運転を行います。

加湿器が2台有り、万一の故障時には、片肺運転で温湿度の保持が可能な設計です。故障した加湿器の個別スイッチを切れば、修理する迄の間、そのままで、運転が継続できます。加湿器の故障が非常に少なく、故障しても運転に影響しないので、加湿器故障で悩まれていたお客様には、大変喜ばれております。

それでも加湿器はトラブルの発生率が高い部品です。この為、加湿器は、どなたでも、簡単に交換が出来る様に工夫されております。

弊社の加湿器の価格は安く、他社製品の、加湿器のオーバーホール代より、弊社で加湿器を新品交換した方が、修理費が安かったと言うお話も聞きます。

遠方に納入した装置に加湿器の故障が発生した場合は、交換は簡単ですから、加湿器だけをお送りして、お客様ご自身、あるいは工務課で交換されている例もあります。加湿器は、どうしてもトラブルが多い部品ですから、弊社では標準在庫しております。連絡を戴ければ、即日発送が可能です。

メンテナンス性は極めて良好です。

メンテナンスは一番大切な事と考えております。弊社の空調機は、点検用のパネルを取り外すと、一方向から全てのメンテナンスが行えます。

また、一人でも主要部品の交換が簡単にできる様に工夫されておりますから、 納入した地区の協力業者に送付して、部品交換を依頼している例も有ります。

弊社の技術者の出張費が無くなりますので、遠方のお客様では、大きな経費の節減になります。

純水器は不要です。

加湿器はトラブルが多いので、純水器を使用されている例も多く有りますが、皆様が、高額な純水器の保守費用に悩まれております。

弊社の加湿器は安く、とても長持ちします。無故障にはなりませんが、純水器の保守費より、交換のほうが安くなるので、純水器はお薦めしていません。

弊社のCSC方式は、過剰な除湿を行わないので、加湿器の稼働率が非常に低く、自動洗浄を停止させれば、使用する水道水はわずかな量です。

夏季は、加湿器を停止させても安定した湿度条件が得られますから、純水器を採用しても、純水の使用量は、とても少なくなります。

大手様で、社内に純水が回っている場合は、純水の方が、加湿器故障は少なくなります。この場合は、自動洗を停止させるか、回数を減らしています。

既存装置の入替えで、せっかく純水器が有るのだからと、そのまま純水器を再利用されるお客様もおられます。

この場合は、以前より純水の使用量が減り、イオン交換樹脂がとても長持ちする様になりますから、経費の節減になったと、喜ばれております。

加湿器スケール蓄積の実例

写真はCSC方式で実際に、空調機に組み込んでいる加湿器です。

- 1番左側のピカピカなのは新品の加湿器です。

- 中央の加湿器は、弊社のCSC方式の空調機で、1年間使用した物です。

- 右端は、自動洗浄を行わないで6ヶ月使用した物です。給水が水道水でもこの状態ですから、井戸水では、もっと激しいスケール蓄積が発生します。

他社製品では、このスケールを防止する為に、軟水器や、純水器の使用を薦められます。軟水器はメンテナンスを忘れやすく、純水器は効果がありますが、イオン交換樹脂は数ヶ月で飽和するので、この交換に高額な費用がかかります。

納入時には、この様に高額な保守費がかかる事は、ほとんど説明されません。

加湿器は、メーカーサービスを呼びますと、オーバーホールするだけで、10万円以上の点検保守費を請求されます。半年に1回と、交換部品等を考えると、年間の保守費は数十万円にもなります。あまりにも高額の保守費がかかるので、加湿器の使用をあきらめて、恒温恒湿室を、ただの恒温室として使用されている例は、実は、かなり多くあります。

CSC方式は加湿器にスケールが蓄積し難く、使用している加湿器は、新品でも10万円以下です。他社のオーバーホール代よりも安くなります。いかに経済的な方式であるか、ご理解いただけると思います。

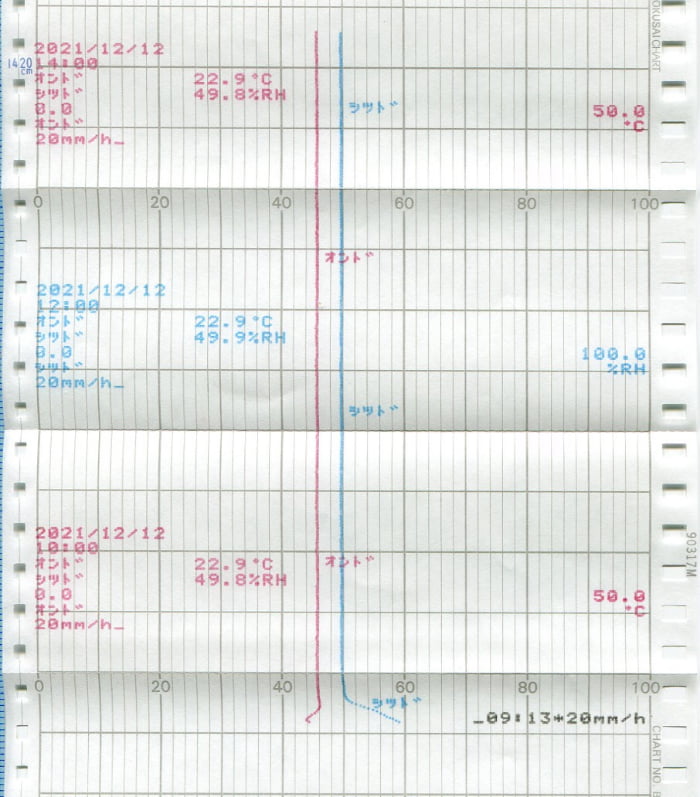

CSC方式恒温恒湿室の運転チャート例

写真はCSC方式の恒温恒湿室で、実際に運転している運転チャートです。

この様に、CSC方式でも、非常に安定した温湿度を得る事が出来ます。

23℃/50%で運転しておりますが、使用した記録計とわずかな誤差があり、チャートは、22.9℃/49.9%で記録されております。

この運転記録中にも、加湿器の交互自動洗浄は行われていますが、全く湿度に影響が出ておりません。

標準的なCSC方式の恒温恒湿室では、18℃以下の温度条件、20℃でも40%以下の湿度条件では、連続運転出来ません。冷却コイルに着霜してしまうからです。

低温低湿度や、高温多湿等の条件を希望される場合は、環境試験室になります。これには、デュアルコイル方式や、その他各種の方式が有りますが、いろいろなノウハウが有り、企業秘密の部分も有りますから、ネットでは詳細を公開しておりません。

別途に、これらの詳細な資料は用意されておりますから、環境試験室で過酷な条件をご希望される場合は、ご相談下さい。

消費電力の比較

従来の一般的なPID方式の消費電力

5~6坪型 4m×4~5m程度の恒温恒湿室として

機器名

送風機

定格出力

0.75kW

稼働率

100%

電流

3A

機器名

冷凍機

定格出力

2.2kW

稼働率

100%

電流

9A

機器名

ヒーター

定格出力

12kW

稼働率

75%

電流

26A

機器名

加湿器

定格出力

6kW

稼働率

70%

電流

12A

- 合計電流

- 50A

弊社CSC方式の消費電力(無負荷で温湿度安定期の平均実績値)

5~6坪型 4m×4~5m程度の恒温恒湿室として

機器名

送風機

定格出力

0.75kW

稼働率

35%

電流

1A

機器名

冷凍機

定格出力

1.1kW

稼働率

50%

電流

5A

機器名

ヒーター

定格出力

6kW

稼働率

40%

電流

7A

機器名

加湿器

定格出力

3kW

稼働率

40%

電流

3.5A

- 合計電流

- 16.5A

CSCは各機器が安定するのに必要なだけ働き、稼働率は平均40%程度です。

東京電力管内の動力の電気料金は、契約によっても異なりますが、1KW当たり16円程度です。(夏期は17.4円)

平均を取って、1KW当たり16.5円として1年間の電気料金を計算しますと

従来方式の装置

1時間の消費電力

200V×50A×√3(1.732)

=17.3kW

1時間の運転料金

17.3kW×16.5円=285円

1日昼夜運転料金

285円×24時間=6840円

- 1年間の連続運転料金

- 6840円×365日≒250万円

CSC方式

1時間の消費電力

200V×16.5A×√3(1.732)

=5.7kW

1時間の運転料金

5.7kW×16.5円=94円

1日昼夜運転料金

94円×24時間=2256円

- 1年間の連続運転料金

- 2256円×365日≒82万円

従来のPID方式と比較すると、消費電力は、半分~1/3程度になる事が御理解いただけると思います。実際の改造では、1/4~1/6に削減された例も有ります。

省エネ運転モードについて

恒温恒湿室では温湿度を安定に保持する為に、通常は昼夜連続で運転されていますが、近年の電力事情により、節電する事を押しつけられて、やむなく夜間や休日に運転を停止する例も有るようです。

恒温恒湿室は停止すると湿度が上昇するので、サンプル等が吸湿してしまい、翌朝や休日明けに運転を再開しても、以前とは全く異なるデーターが示される例が多く、研究者の間では大きな問題になっております。

一例をあげますと、恒温恒湿室の運転を止めると、室内の湿度が上がり、一晩で、室内の電話帳等はフニャフニャになります。翌朝運転を開始しても、電話帳の湿気は数日間抜けません。これでは実験になりませんから、恒温恒湿室は、年間連続運転するのが常識です。これには、省エネな空調機が絶対に必要です。

弊社のCSC方式の恒温恒湿室はとても省エネで、実績的に温度±0.1℃、湿度±0.2%程度の高い制御性を有します。通常の精密空調の他に、制御性は少し低下しますが、省エネを優先するスイッチも、標準で装備されております。

夜間と休日を省エネ運転のモードにしますと、風量を必要最小限に落として、微風量で運転を行います。そして室内の温湿度条件が許容される範囲から外れそうになると、この時だけ冷却除湿等の空調運転を行います。

省エネ性が再優先されますから、高い精度は犠牲になりますが、室内が極端な高温や低温、多湿の状態にはなりません。測定の開始前にスイッチを精密空調に戻せば、直ちに高精度な制御に復帰します。

測定時だけ高精度で高安定な温湿度であれば、夜間は多少±の幅があっても、平均すれば大差ないので、従来と変わらない実験データーを得る事が出来ます。

省エネモードでも温湿度の許容幅は自由に設定する事が可能で、許容幅を狭めれば、制御性が高くなり、±2℃/±15%程度の恒温恒湿室になります。

許容幅を狭め過ぎるとON-OFFを繰り返し、かえって省エネにはなりません。許容幅を広く設定すると、この範囲内では加熱、冷却、加湿、除湿等の空調は一切行ないませんので、許容されれば、とても省エネな運転を行います。

室内が設定された範囲内にあれば、微風量で室内空気を循環させているだけですから、精密空調時と比較すると、かなりの省エネになります。

省エネ運転スイッチは標準装備ですが、オプションでカレンダータイマーを取り付けすれば、夜間と休日を自動的に省エネ運転に切り替る事も出来ます。

この機能により、実験結果にはほとんど影響が無く、年間の消費電力を少なくする事ができます。省エネモードを利用した場合は、従来のPID方式の装置と比較すると、消費電力は1/5~1/10になる実例も出ています。

省エネ運転モードは、夏季は冷却除湿が優先で、冬季は、加熱加湿が優先になります。これは季節の外気条件で変わりますから、中間期は、昼と夜で切り替わる事も有り、この時は、±2℃/±15%程度の乱れが発生します。

夏季と、冬季は切り替わりませんので、±1℃以内の安定した条件が得られます。

夏季に安定していた条件が、秋になったら、突然悪くなったとの苦情が有り、お聞きしたら、省エネモードで運転しているとの事、省エネモードは、省エネが優先ですから、中間期の精度は仕様から外れてしまいます。

恒温室をご希望される場合

恒温恒湿室は価格が高くなるから、あるいは、実験する品物は、湿度の影響はほとんど受けないだろうからと、湿度制御の出来ない恒温室をご希望されるお客様もおられます。

一この様な恒温室を使用されていると、湿度管理の必要性が、必ず後から発生してきます。そこで、湿度調整が出来る様に改造が出来ないかとのご相談も良く有ります。

この様なご要望が多いので、現在、弊社の標準の恒温室は、温度だけでなく、室内の湿度が見られ、除湿量を制御できる様に工夫しております。

弊社の空調方式は、湿度の高い夏季は、室内を設定した湿度迄下げます。それ以上に過剰には除湿しません。また、冬季は、出来るだけ冷却除湿をしない様に制御していますから、非常に省エネであり、冬季でも室内が極端に乾燥しません。

この為に、弊社の恒温室は、恒温室と言う呼び名であっても、湿度センサと、湿度調節計は標準装備しています。弊社のCSC方式の恒温室は、この2点を追加するだけで、室内の湿度を常時監視する事が可能で、夏季は除湿制御ができます。

価格的にも、これだけの追加だけですから、恒温室の全体から見れば、わずかな追加料金で、この機能を持たせる事が出来ます。

お客様が、ご予算の関係で、恒温室にするご希望であっても、この機能を説明すると、ほとんどのお客様がこの機能を希望されますので、現在、弊社では、湿度管理の出来ない単純な恒温室の出荷は有りません。

また、湿度調節計には、加湿信号を標準で持たせておりますので、後日に、必要があれば、外付けの加湿器を取付けすれば、そのまま、恒温恒湿室に改造してご利用いただけます。

弊社の恒温室は、この様に、必要があれば、後から恒温恒湿室に簡単に改造が出来ます。

恒温室をお考えの場合は、ぜひ、ご相談いただきたいと思います。

加湿器の故障対策

一般的な空調方式では、最大のトラブルメーカーが、加湿器になります。

各社いろいろな工夫をしておりますが、完璧にスケール付着を防止出来た製品は、現在有りません。

弊社では、1番経費が掛からない方法として、加湿器を2台使用し、これを軽く働かせて、定時的に交互に洗浄する、独自の方法を取っております。

水道水の使用量は少なく、水道料金は安いので、これが1番保守経費の掛からない方法だと思います。また、加湿器を2台使用する事で、1台が故障しても、残る1台でも運転が可能ですから、故障しても実験は継続して行えます。

加湿器の故障と、保守費の高さに困られて、加湿器の使用をやめてしまうお客様もかなりおられます。加湿器アレルギーのお客様には、冷水を使用して湿度制御をする、弊社独特のDPC方式が有りますから、こちらをお薦めしています。

別途、DPC方式を詳細に説明した資料も、ホームページで公開しております。

加湿器はトラブルが多いので、最初から純水器を標準で採用しているメーカーも有ります。純水器を使用すれば、確かに加湿器の故障は減少しますから、加湿器本体の保守費は安くなります。

但し、実際には、逆に純水器の保守費の方が、加湿器の保守費より高くなりますから、安易に純水器を薦めるメーカーの説明には、注意が必要です。

純水器が有れば、加湿器の故障は確かに減りますが、年間の保守費は、純水器の方が高額になる場合が有りますから、加湿器トラブル回避で、後から純水器を採用されると、この高額な保守費に驚かれる事になります。

弊社のCSC方式は、過剰な除湿を行わないので、加湿器の稼働率が非常に低く、自動洗浄を停止させれば、使用する水道水はわずかな量です。

夏季は、加湿器を停止させても安定した湿度条件が得られますから、純水器を採用しても、純水の使用量は、PID方式より、かなり少なくなります。

大手様で、社内に純水が回っている場合は、純水使用の方が、加湿器故障は少なくなります。この場合、純度が高ければ、自動洗浄を停止させるか、洗浄する回数を減らしています。

既存装置の入替えで、せっかく純水器が有るのだからと、そのまま純水器を再利用するお客様もおられます。

この場合は、純水の使用量がかなり減りますので、イオン交換樹脂がとても長持ちする様になったと、喜ばれております。

イニシャルコストについて

空調機の性能を良くする事を考えると、価格的にはどうしても高くなります。

エアコン等を利用するメーカーの製品と比較されると、かなり不利になります。

これは、エアコンは仕入れ価格が非常に安く、空調機が安価に作れるからです。

但し、エアコンは頻繁にモデルチェンジが有り、10年もすると保守部品が無くなりますから、長く使用すると、いずれ総入替する話が出てきます。

弊社は、冷蔵庫や冷凍庫等に使用される、信頼性の高い冷凍機を使用しております。冷凍機は、信頼性が高いのですが、価格も高く、値引き率も低い部品です。但しモデルチェンジは少なく、古いモデルでも部品が有ります。弊社では、25年前に納入した装置の冷凍機が、今でも稼働している例が有ります。

また、消費電力で考えると、従来のPID方式と比較すると、確実に半分以下になります。エアコン利用の装置で、エアコンが大きめな設備であった場合は、1/6になった例も有ります。省エネモードで運転したら、1/10になった実例も有ります。

ところが、会社は予算の関係で動きますから、1円でも安い装置が有れば、そちらを選択されてしまいます。たとえ装置が100万円高くても、電気料金の差が、1年間で、150万円も安くなったら、どちらが得か、良く考えて戴きたいのです

残念ながら、実情は、他社より少し高いと、いくら性能が良く、省エネな装置であっても購入していただけません。

特に、極端な省エネ性に関しては、なかなか信じていただけません。お客様がアイテックスは、消費電力が1/3以下になると言っていると、他社に漏らすと、30%のカットなら、あり得るかも知れないが、1/3になると言う話は、あり得ない、アイテックスは詐欺師の集団では無いのか? そんな話は信じない方が良いと言われる様です。

そこで、弊社では川口工場にショールームを作り、低風速低騒音で精度が高く、極端な省エネ性を見ていただける様に、DPC方式と、CSC方式の2種類の試験室を公開しております。

疑いを持たれていたお客様も、ここまで来ると、その性能に大変性能に驚かれ、そのまま内示を頂いた例も有ります。

百聞は、一見に如かずと言いますが、連絡して頂ければ、いつでも、赤羽駅から車でご案内が出来ます。また、レンタルとしても、ご利用もして頂けます。

お陰様で、大手企業様に、熱心に検討される担当者がおられると、試しにと、1台を納入させていただく例も有ります。すると、お持ちの他社の試験室との性能差に大変驚かれて、その後は、続けて、10台以上も旧設備を入替えたり、新設されたお客様もおられます。