環境試験室や恒温恒湿室の納入時に、最初に問題にされるのは、電流計の針が激しくピクピクと振動しているので、この様な動きは見た事が無い。これはかなり異常な状態ではないのか?これでは、直ぐに電流計等が壊れてしまうのではないか心配と言う御指摘です。

この現象は、ゼロボルトスイッチング方式に特有の現象で、弊社の加熱ヒーターと加湿器は、現在全ての機種に、この方法を採用しております。

ヒーターの制御方法

現在半導体を使用したヒーターの電力制御の方法には、二種類があり、位相制御方式と分周点弧方式(ゼロボルトスイッチング)があります。これらの特徴は以下の通りです。

位相制御方式

電流流通角制御とも呼ばれ、50/60Hzの交流波形の一部だけを流す方式です。

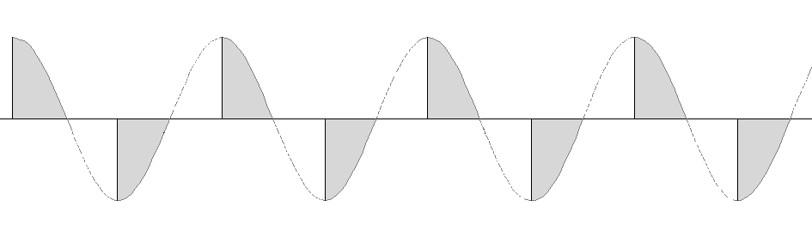

下記の様なサインカーブに対し、50%に制御された状態の波形は、下に表示した波形の様に矩形波の様に角があり、多くの高調波を含んでおります。

弊社では、昭和54年頃までは、位相制御を使用しておりましたが、この高調波が周囲の精密機器にノイズとして飛び込み、数件のトラブルを経験いたしました。この高調波対策として弊社では、分周点弧制御方式を昭和55年頃から採用して来ております。

位相制御方式は、50Hzですと、1秒間に100回の電源のON-OFFがありますから、電流計の指針は追従出来ません。0~100%制御まで、激しくON-OFFしていても、目視ではスムーズな指針の変化に見える訳です。

電流計の指針は、見た目はスムーズですが、指針がこの速さに追い付いていないだけで、この方式は、大きなノイズの原因になります。

分周点弧方式

これは、ゼロクロス制御や、ゼロボルトスイッチングとも呼ばれる方式です。

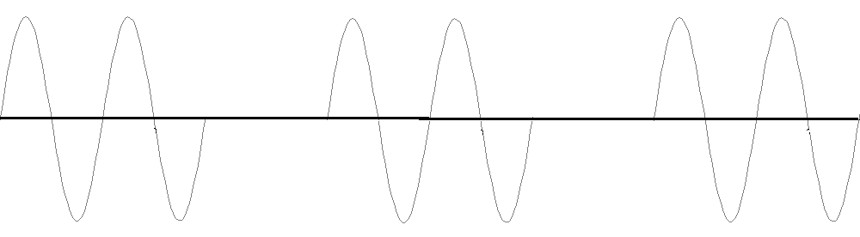

下記の様に交流波形の0ボルトの時にON-OFFを行わせます。50%制御時の波形は右のような波形になり、0ボルトの時に電源を入り切りしていますから、この波形には、高調波は全く含まれておりません。

0ボルトの時にON-OFFしているので、電源にノイズは発生しません。

交流波形をブロックに分けてヒーターに流し、その平均値で制御を行う物ですから、出力量に応じてONの時間とOFFの時間の間隔が変化し、電流値は変化しません。

したがって、制御中は電流がゼロか、最大かのいずれの状態になり、中間の状態は存在しませんので、電流計は激しく振動する訳です。

メーカーにより、ON-OFFの周期が数秒~30秒間隔の機種もあります。この場合は、数秒~数十秒間隔でON-OFFしますから、メーターの振れはピョコン、ツー、ピョコン、ツーと言う感じで流れますが、超精密な制御性や、応答性では、位相制御より悪くなります。

制御性向上の為に弊社では、ON-OFFの周期は短くしており、現在0.2秒になっており、50%で制御している場合は、1秒間に5回、等間隔でメーターがピッピッピッと振れます。間隔が早いので、電流計の指針は追いつきません。出力が少ない時は、下の方で指針が振動し、出力が上がると、上の方で振動し、出力最大値では触れたままで振動しなくなります。

この様に、電流計が激しく振れるのは高調波(ノイズ)対策を行っているからです。

弊社の制御盤は、いち早くこれらのノイズ対策製品を採用しており、昭和63年から標準の仕様として、全てに、このゼロボルトスイッチング方式を採用しております。

以後、数千台を出荷しており、40年近く経過しますが、電流計が振動する事が原因で電流計が故障した例や、同じ電源に繋がれた他の機器に故障が発生した例は皆無です。

また、これ以降はノイズ発生に関するクレームも発生しておりません。

但し、分周点弧方式の欠点として、同一電源から照明回路の電源を取ると、点弧時の電圧降下により、電源電圧が、0.2秒毎に変動しますから、必ずチラツキが発生します。

制御盤と同じ電源に、照明器具を取付けする案は、この様な理由から、お断りしております。